|

二塘鎮(zhèn)蘇式糧倉于1978年正式啟用 ,2019年因倉儲升級改造已全部拆除。

1955年的國家通用糧票。

通挽鎮(zhèn)糧所保存的舊鐵磅。

木珠算盤。

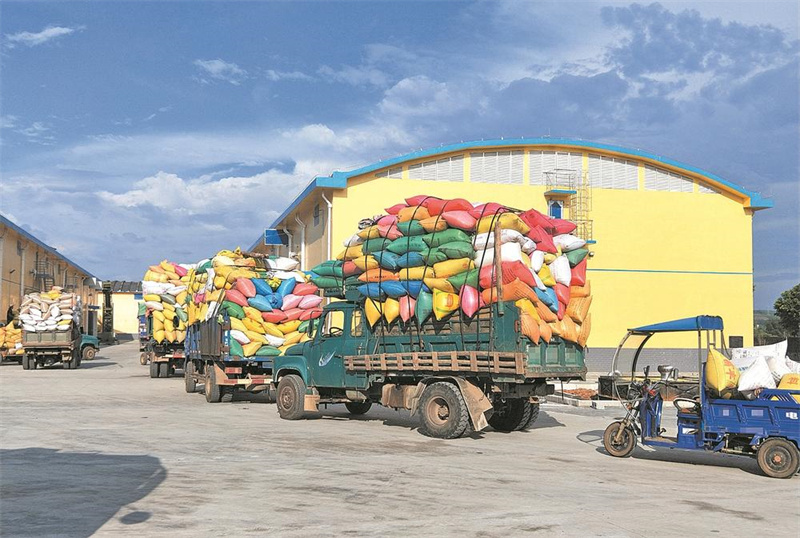

2019年8月27日,二塘鎮(zhèn)糧所內(nèi)群眾在排隊賣訂單糧。 糧乃國計民生之本,糧食既是人民群眾最基本的生活資料,也是關(guān)系國家經(jīng)濟安全的重要戰(zhàn)略物資。古語云,倉廩實而知禮節(jié),衣食足而知榮辱。可見糧食對于百姓的重要性。在新中國發(fā)展的過程中,總有一些特殊記憶,讓一代人甚至幾代人記憶猶新,糧所、公糧和糧票,就是其中之一二。 糧所:四方倉里沉淀歲月記憶 糧所,乃糧食收儲之所,曾伴隨老一輩人走過每一個收獲的季節(jié)。到糧所交“公購糧”,是上世紀(jì)五六十年代百姓生活的重要組成部分。隨著時代發(fā)展,糧所、糧倉、糧庫等詞匯逐漸淡出人們的視野,對于眾多“80后”“90后”“00后”來說,這些詞更顯陌生。 武宣縣地處低緯度,氣候溫和,適宜發(fā)展農(nóng)業(yè),素有“桂中糧倉”之美譽。據(jù)《武宣縣志》記載:糧油管理所1953年由糧庫和糧食購銷組組成,1990年全縣共有13個糧油管理所,一個糧站、兩個糧庫。這些糧所凸顯時代特色,見證了幾代人的生活變遷。 芒種時節(jié),雨后放晴,綿延的龍山山脈雨霧繚繞,美若仙境。碧綠的稻田與彎曲的田埂、錯落有致的村莊相映成趣,勾勒出一幅獨具桂中特色的美麗鄉(xiāng)村畫卷。走進通挽鎮(zhèn)糧所,時光仿佛回到幾十年前,斑駁掉色的舊鐵磅、茶水桶,布滿灰塵的矮木梯、竹上籠、木珠算盤,一個個舊物件,靜靜地訴說塵封多年的故事。 通挽糧所位于209國道邊上,坐南朝北,總占地5000多平方米,17座四方平頂倉分布在東、南、西三面。“整個糧所總倉容約3000噸。”通挽糧所所長黃亙周介紹,相連糧倉頂部均留有一個窗口,方便工作人員檢查糧食。每個糧倉的底部都有抽風(fēng)口,儲備糧食前,糧倉內(nèi)地面需先擺好地上籠,便于抽風(fēng)散熱。 現(xiàn)年82歲的通挽糧所退休干部張超志于1964年7月進入通挽糧所工作,2004年退休。據(jù)張超志介紹,通挽糧所于1953年開始籌建。1958年至1960年間,鎮(zhèn)政府與街上的生產(chǎn)隊調(diào)換土地,陸續(xù)建起石頭墻瓦房倉10個,1988年和1990年分兩次建設(shè)火磚墻混泥土結(jié)構(gòu)倉庫共7間。 公糧:顆粒入廩折射時代印記 俗語言:養(yǎng)兒當(dāng)兵,種地納糧。納糧,指納公糧,也就是農(nóng)業(yè)稅的俗稱。新中國成立后,我國農(nóng)業(yè)稅以征收實物(糧食)為主,群眾俗稱“交公糧”。黨的十一屆三中全會后,我國實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,農(nóng)民生產(chǎn)積極性空前高漲,糧食產(chǎn)量不斷提高。在武宣縣,每年八九月份夏收之后,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧所都會上演一幕幕壯觀的交公糧場景。當(dāng)?shù)卣l(fā)布交公糧的具體時間后,每家每戶便開始忙碌,搶抓晴好天氣翻曬收割的糧食。糧食曬干后,還要及時除塵、除雜。 那時,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有一個糧所,道路均是泥土路,生產(chǎn)隊的社員或用肩挑,或用木制手推車、牛車將要上交的公糧拉到糧所。實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制后,隨著經(jīng)濟條件好轉(zhuǎn)和生活水平提高,許多家庭紛紛購買手扶拖拉機,三兩個家庭便一同拼車運糧交糧。前來交公糧的車輛從糧所里排到大門外,人聲鼎沸、車水馬龍,村民少則等待一兩個小時,多則四五個小時,才能完成交公糧。 上交公糧第一步,糧所質(zhì)檢員先把一個錐狀的糧釬扎進袋子抽出谷粒,觀察顆粒的飽滿程度以及是否有雜物,隨后扔幾粒到嘴里,接連幾聲“嘎嘣、嘎嘣”的脆響后,才滿意地點點頭。只有通過質(zhì)檢員這一關(guān),村民才能將糧食放到磅上稱重,待拿到收據(jù)后再將糧食扛進庫房。糧食質(zhì)檢不過關(guān)的,需拉到一旁用風(fēng)柜風(fēng)干,水分太多則被要求拉回家繼續(xù)晾曬。 八九月的南方,驕陽似火,暑氣蒸騰,交糧的群眾脖子上都會掛著一條擦汗的毛巾。糧所會安排工作人員備好茶水放在顯眼處,供前來交糧的群眾飲用。 當(dāng)時除了公糧,還有定購糧和議購糧。定購糧是國家用錢向農(nóng)民收購的糧食。議購糧則是議購議銷,隨行就市。《武宣縣志》記載:1950年,由于自然災(zāi)害和土匪暴亂影響,征收的公糧僅3830噸。1951年,平定土匪,社會安定,生產(chǎn)恢復(fù),公糧征收比1950年增長60.05%。1953年至1957年,按查田定產(chǎn)數(shù)依率計征,平均每年征收公糧4500多噸。1958年廢除累進稅法,按常年產(chǎn)量及規(guī)定的稅率計征,全縣公糧任務(wù)為3845噸。1963年天大旱,全縣糧食總產(chǎn)僅為1962年的55.2%,為了安定民心抗旱救災(zāi),迅速恢復(fù)生產(chǎn),給受災(zāi)生產(chǎn)隊減免公糧,當(dāng)年征收數(shù)僅是原任務(wù)的26.4%。1965年,全縣的公糧任務(wù)比1958年增加30噸,即3875噸,完成3655噸,占任務(wù)94.3%。1979年,全縣公糧調(diào)低300噸,即3575噸,完成任務(wù)100%。1965年至1990年,除對部分地區(qū)因災(zāi)給予減免外,其他地區(qū)基本完成任務(wù)。 1953年,武宣采取逐戶摸底、民主評議的辦法向農(nóng)民購買余糧,當(dāng)年共購入4745噸。1955年,執(zhí)行“定產(chǎn)、定購、定銷”政策,按每戶自產(chǎn)糧扣除口糧、種子、飼料和交公糧后,剩余糧食按80%~90%收購。1958年,受“浮夸風(fēng)”影響,到處虛報糧食產(chǎn)量,并按虛報產(chǎn)量定購余糧,至1960年定購數(shù)為7460噸,占當(dāng)年糧食總產(chǎn)20.36%。由于購買余糧過多,農(nóng)民基本生活用糧減少,造成社員營養(yǎng)不良,患病率上升。1985年,國家對糧食收購進行改革,取消統(tǒng)購,實行合同定購,定購價格40%按原統(tǒng)購價,60%按原雙超糧價。 糧票:方寸之間解決百姓溫飽 收儲糧食的糧所,過去曾為人們提供賴以生存的口糧。新中國成立初期,物資極度匱乏,糧食無法敞開供應(yīng)。國家開始醞釀糧食的計劃供應(yīng),以解決全國人民的溫飽問題。1953年,一項對糧食進行調(diào)配的經(jīng)濟政策——“統(tǒng)購統(tǒng)銷”開始實施。 據(jù)史料記載:民國時期,武宣市場的糧食銷售均由私營糧食商販經(jīng)營;1950年,糧食購銷仍由私商經(jīng)營;1951年9月,武宣縣糧食購銷組成立;1952年,國營企業(yè)在糧食市場上占主導(dǎo)地位。 1953年11月,中央人民政府下令,由國家嚴(yán)格控制糧食市場,不許私人經(jīng)營糧食,由國家“統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售”。武宣對城鎮(zhèn)非農(nóng)業(yè)居民和農(nóng)村缺糧戶實行計劃供應(yīng)。1954年,武宣縣采取“群眾自報、民主評議,政府批準(zhǔn)”的方法,以街道按戶核實人口,非農(nóng)業(yè)成年居民按每人16公斤大米,機關(guān)企事業(yè)單位按每人17.5公斤大米供應(yīng),一月一結(jié),糧食部門憑購糧證或糧卡供應(yīng)。 “1955年,國家開始發(fā)行糧票,采用定量和定點的辦法供應(yīng)糧食。”武宣縣糧食收儲有限責(zé)任公司經(jīng)理覃太升介紹,武宣縣對國家職工、城鎮(zhèn)非農(nóng)業(yè)居民,實行以人定等以等定量計劃供應(yīng)糧食,共分為4類9等15級。1971年以后,糧食定量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)按國家機關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校腦力勞動者和體力勞動者調(diào)整,最低每月供應(yīng)3.5公斤,最高每月供應(yīng)25公斤。為鼓勵大家節(jié)約糧食,糧食經(jīng)營部門在每年換發(fā)購糧證時,對有結(jié)余指標(biāo)的,將其轉(zhuǎn)到新購糧證上作儲備,需要時可購買。 糧票是為實行糧食統(tǒng)購統(tǒng)銷制度而發(fā)行的一種無價證券,設(shè)計者的初衷是把它作為糧食計劃供應(yīng)和計劃管理的手段,以便居民外出旅行、公干時飲食之用。糧票背面印有“憑本票在全國范圍內(nèi),可購買糧食制成品及各種糧食”“本票不準(zhǔn)買賣,涂改無效,遺失不補”等字樣。在經(jīng)濟困難、物資緊缺的年代,國家實行統(tǒng)購統(tǒng)銷政策,戶口與糧、油、布匹掛鉤,必須憑糧票才能在糧管所買到大米。當(dāng)時,沒有糧票寸步難行,因此它被稱為“第二貨幣”。 在那個特殊的年代,某種意義上,糧票還成為身份和權(quán)利的象征。群眾按時按量領(lǐng)到糧票,就意味著取得城市居民的身份,能夠享受國家給予的一系列待遇。 一張小小糧票,方寸之大卻能解決百姓的溫飽問題。上世紀(jì)八十年代中后期,城鎮(zhèn)居民發(fā)現(xiàn),糧所里多了一個議價柜臺,開始出售議價糧。議價糧價格可按市場需求浮動,購買不受糧票限制。1993年3月1日,國務(wù)院決定放開糧食定購價格,武宣取消城鎮(zhèn)居民定量口糧標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)指標(biāo),伴隨著人們走過風(fēng)雨兼程近40年的糧票完成了它的歷史使命。 時代在進步,經(jīng)濟社會變化日新月異,基層糧所的功能日趨削弱,多數(shù)已退出歷史舞臺,風(fēng)光不再。1991年,武宣縣共有9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧所。1993年2月,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧油公司,鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧油公司實行“一套人馬兩塊牌子”,糧所所長兼任糧油公司經(jīng)理。糧油公司屬于糧食部門的附營國有企業(yè),其與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧所人、財、物徹底分開,獨立核算,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。通挽、新龍、桐嶺、馬步4個糧所的分流人員劃歸馬步糧油公司管理。2005年底,由于經(jīng)營虧損,資不抵債,9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧油公司停產(chǎn)停業(yè)。 糧所雖不再如昔日般繁盛,但它記錄了農(nóng)民的辛勤勞作與付出,也承載了特定時期農(nóng)民畢生難忘的回憶。

|